|

|

|

|

|

Hier sollte die letzte Lore aufgestellt werden, um den Humboldtweg aufzuwerten , es sollte auch eine Schautafel hier stehen, um den geneigten Wanderer zu informieren

|

|

|

|

|

|

|

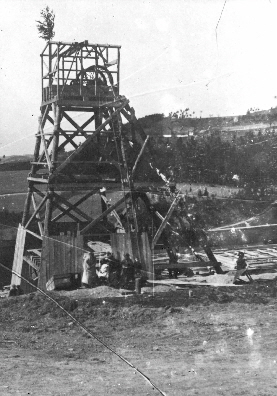

Von der gesamten Bergwerksanlage blieb nur der Sockel des F÷rderturms Řbrig, der daneben noch sichtbare Kreis war der F÷rderschacht mit einer Teufe von 200 Meter

Leider hat der Grundbesitzer den nach der Sicherung der Rasenkantenbank ihn durch ein Wochenendhaus Řberbaut

|

|

|

|

|

|

|

|

100 Jahre Ludwig Wittmann-Schacht

Denkschrift

zur Er÷ffnungsfeier der neuen Pochwerksanlage

am Ludwig Wittmann Schacht zu Brandholz bei GoldmŘhl

|

|

|

|

Nach der am 28. Juni 1920 erfolgten GrŘndung der Gesellschaft wurden zunńchst die von den Vorbesitzern Direktor Otto Heer

und Dr. Arthur Favreau begonnenen Aufschlu▀arbeiten in den Grubengebńuden der”Fichtelgoldzeche ” und “Silbernen Rose“fortgesetzt.

Das Hauptgewicht wurde von vornherein auf die goldfŘhrende Erzgńnge gelegt, die das Revier der”FŘrstenzeche”€ durchstreichen. Durch diese Arbeit wurde erkannt, da▀ wir mit dem Erzabbau unter die alten Abbaue gehen mu▀ten. Zu diesem Zwecke wurde in

der Zeit vom 7. April bis 31. Mńrz 1922 der 200 m tiefe Ludwig Wittmann Schacht niedergebracht, der zunńchst den “€Hauptgang”€, den Hauptgolderztrńger und den “Kiesgang”€ erschlo▀.

Die Errichtung der Pochwerksanlage, die Einrichtung des maschinellen Teils und die Umstellung vom auf den elektrischen Betrieb erfolgte in der Zeit vom November 1922 bis Juni 1923. Am 26. Juni 1923 konnten 2 FŘnfstempelpochwerke (System Grusonwerk) zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Ein weiteres FŘnfstempelpochwerk befindet sich in Montage und wird in kurzer

Zeit ebenfalls die Arbeit mit aufnehmen.

In der am 28. Juli stattgefundenen Feier der Er÷ffnung des Pochwerkes hatten sich Řber 100 Aktionńre aus allen des Reiches und mehrere hundert Gńste eingefunden, unter diesen 17 Landtagsabgeordnete, 13 Stadtrńte der Kreishauptstadt Bayreuth, die BŘrgermeister der benachbarten Stńdte und Ortschaften., die Vertreter von Kirche und Schule und der Forstbeh÷rde , sowie zahlreiche Vertreter der Presse

Die bei dieser Gelegenheit gehaltenen beiden bedeutungsvollen Reden des Aufsichtsratsvositzenden, Kommerzienrat Ludwig Wittmann und des Generaldirektors Dr. Favreau, die ein anschauliches Bild Řber die Geschichte des Unternehmens gewńhren, lasse ich im Wortlaut folgen.

Bayreuth, den 31. Juli 1923.

|

|

|

|

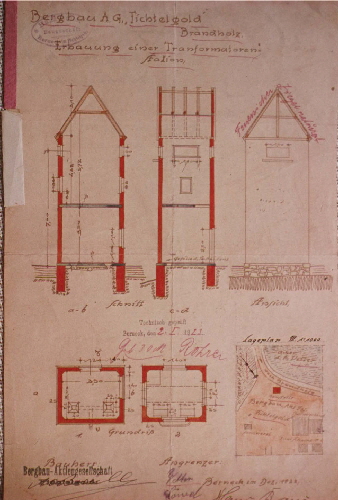

Bergbaubetrieb der Fichtelgold A. G. Brandholz

von Michael Brandner Schuhmachermeister in Goldkronach 1927

aus der Sammlung Rudof G├╝nther Wein

Nachdem┬ im Jahre 1861 der staatliche Bergwerksbetrieb im Ô€ťGoldkronacher GoldbergrevierÔ€ durch die bayrische Regierung eingestellt war,

┬ trat im

Bergbaubetriebe im dasigen Revier eine ziemlich lange Pause ein.

Nach einigen schwachen Versuchenging erst im Jahre 1907 wieder ein┬ eigentlicher Betrieb an, darauf kam wieder Leben in dieses Bergbaurevier. Der damalige Leiter Direktor Otto Heer ging┬ vorerst mit seinen Leuten nur den alten Strecken nach, die Arbeiten wurden vermutlich beim Ô€ťSchmidten-StollenÔ€ und der Ô€ťSilbernen-RoseÔ€, sowie┬ bei der Ô€ťSchickung-GottesÔ€ angefangen, die alten Strecken wurden zugerichtet. Nachdem durch den im Jahre 1914 ausgebrochenen Weltkriege und besonders nach Beendigung desselben das Geld ausging, verband er sich┬ mit dem Bankdirektor Ludwig Wittmann aus Stuttgart. Man ging auch da noch den alten Strecken nach┬ und gr├╝ndete die Bergbau A.G. Fichtelgold in Brandholz.

Bis zum Jahre 1920 machte man keine weiteren Versuche , als die alten Strecken auszurichten, bis in diesem Jahr der Diplom Bergingeneur M. Br├╝ll bei der Gesellschaft als Direktor angestellt wurde, welcher┬ 10 Jahre als Bergbaufachmann bei Wittwatersrad in Transvaal angestellt war und┬ im Bergbaubetrieb und besonders im Goldbergbau gro├če Erfahrungen hatte. In einer im Jahre 1920 in Stuttgart┬ stattgefundenen Aufsichtsratssitzung machte derselbe den Vorschlag, da├č, wenn die Grube etwas werden solle┬ , m├╝├čte ein neuer Schacht geschlagen werden, dieser m├╝├čte┬ so tief sein, da├č man unter die alten Abbaustrecken┬ mit seiner Teufe kommen und m├╝├čte so tief sein, da├č man unter die alten Abbaustrecken neue Strecken nach verschiedenen Richtungen G├Ąnge treiben k├Ânne, um festzustellen, ob der Erzgang der Teufe nach durchgeht. Dieser Bergbaufachmann hatte also gleich zu Anfang den richtigen Standpunkt vertreten, da├č┬ unbedingt ein neuer┬ und tieferer Schacht geschlagen wird, welcher┬ unter den alten Abbaustrecken┬ aufgew├Ąltigt, um rentablere Ausbeute m├Âglichkeiten zu bekommen.

Im Oberfr├Ąnkischen Kreisarchiv zu Bamberg befindet sich die sogenannte Kretschmannsche Berghistorie, welche von dem bekannten Bergmeister und Bergrat Hans Kretschmann stammt, in diese hat anscheinend im 18. Jahrhundert eine andere hand folgendes eingetragen

Ô€ťDas ist eben das Ungl├╝ck, da├č man in Bayreuth keinen tiefen Schacht schlagen will!Ô€

Der Vorschlag Br├╝lls wurde in der damaligen Aufsichtsratssitzung in Stuttgart angenommen und man begann allm├Ąhlich┬ mit den Vorarbeiten zum sp├Ąter entstandenen Ô€ťLudwig Wittmann SchachtesÔ€, welcherin Richtung der Brandholzer Schule, das hei├čt unterhalb dieser geschlagen wurde.

Durch W├╝nschelruten-G├Ąnger ist festgestellt worden, da├č in der Richtung der┬ Brandholzer Schule westlich davon, m├╝├čte der Erzgang auf 25-30 Meter vom Schacht entfernt sein mu├č.

Nun begannen die energischen Arbeiten, es wurden ├╝ber 30 Meter┬ gehauen, und der Erzgang war noch nicht vorgefunden worden, man hat zwar eine Kluft durchbrochen, die einer┬ Verwerfung ├Ąhnlich sah, aber ein┬ W├╝nschelruteng├Ąnger der Grube hat festgestellt, da├č der┬ Erzgang 8 Meter hinter der Abbaustelle, wo die Alten aufgeh├Ârt hatten, sein m├╝├čte..

Man hieb dort an, setzte den ersten 8 Meter noch weitere 8 Meter dazu, und zwar so lange, bis es schlie├člich 60 Meter wurden, aber der von einem Erzgang war immer noch nichts zu sehen.

Erst durch die Befahrung der Abbaustelle┬ durch den Ô€ťGeologischen Geheimrat Krusch aus BerlinÔ€,┬ wurde auf dessen Gutachten hin die Arbeit eingestellt, da das Gutachten Krusch dahin lautete, da├č das Gebirge nicht danach aussehe, als wenn hier ein Erzgang vorhanden w├Ąre Nun wurde schlie├člich noch den sogenannten Haupterzgang ein Querschlag getrieben, welcher nach Berechnung der Grubenbeamten , 200 Meter davon und 30 Meter Einfall wurde der Erzgang angehauen, jedoch war er an dieser Stelle sehr schmal, aber gleich nach der┬ Vorrichtung nach S├╝den sowohl als auch nach Norden, schlo├č sich der Erzgang sehr sch├Ân auf..

Die Gesellschaft hatte in Hu├čdorf in Schlesien noch ein Goldbergwerk, man wollte mit dem dortigen Gewinn das Brandholzer Werk finanzieren und zu einem rentablen, modernen Bergwerksbetrieb ausbauen.

Nach mehreren Versuchen und nach einigen Monaten stellte es sich heraus, da├č die Erzvorr├Ąte in Brandholz durch die Vorrichtung denen des Hu├čdorfer Werkes weit ├╝bertrafen und man entschlo├č sich daher, die Brandholzer Grube in Betrieb zu setzen und die Aufbereitungsbaue in Hu├čdorf weiter zu unterhalten.

Ein Teil der bereits in brandholz gewesenen Maschinen wurden nach Hu├čdorf gesandt, aber schon nach Verlauf eines Jahres wieder nach Brandholz zur├╝ckgeholt.

Es begann nun die┬ Vorbereitung zum Ausbau des Ô€ťLudwig-Wittmann SchachtesÔ€ und wurde derselbe 1921 in Angriff genommen, im April 1922 war dessen Teufe bereits auf 200 Meter vorgetrieben. Auch begann man 1922 mit dem Bau der Aufbereitungsanlage und im Juni 1923 waren diese soweit fertiggestellt, da├č sie in Betrieb genommen werden konnten.

Schon hier wurde bei den Goldbergwerksbetrieb der Fichtelgold A.G. Brandholz der erste gro├če Fehler gemacht, da├č man die Untertagearbeiten w├Ąhrend des Baues der Aufbereitungsanlage g├Ąnzlich einstellte, w├Ąhrend diese eigentlich weiter betrieben h├Ątten werden m├╝ssen.

Da├č man die Arbeiten untertage nicht einstellen, sondern mit Hochdruck h├Ątte betreiben sollen, geht daraus hervor, um eine modern angelegte Grube rentabel zu machen , m├╝├čte vor allem gen├╝gend Erz aufgeschlossen sein. Man hatte zum Beispiel die Goldgruben in S├╝dafrika vorgerichtet, da├č maneine neue Aufbereitungsanlage gebaut wurde, in der grube Hundrttausende von Tonnen Erz vorgerichtet hatte.

Wenn auf diese Weise auch in Brandholzer Betrieb verfahren worden w├Ąre, so h├Ątte man eher Zeit gehabt, Experimente zu machen und was f├╝r eine Aufbereitungsanlage am Besten erforderlich gewesen w├Ąre.

so wurde aber alles ├╝berst├╝rzt.

Zu Ende 1922 oder Anfang 1923 wurden 15 Tonnen aufgeschlossenes Erz einschlie├člich Quarz an das Grussonwerk in Buckau gesandt um nach diesem Erz die genau passende Aufbereitungsanlage herstellen zu lassen.

Eben dadurch da├č w├Ąhrend des Baues der Anlage die Untertagearbeiten eingestellt wurden, war man der Meinung da├č das Gold nur im Quarz w├Ąre, was aber┬ durch die sp├Ątere Analyse Widerlegt und nachgewiesen wurde, da├č der Goldgehalt auch im Schiefer und zwar teilweise sogar st├Ąrker und h├Âher vorhanden war als im Quarz.

Da man aber die Schliche vom Quarz zum genauen Bau der Aufbereitungsanlage eingesandthatte, war die Folge davon, da├č diese Aufbereitungsanlage welche in Buckau konstruiert wurde f├╝r den┬ Erzgang in Brandholz v├Âllig unbrauchbar war.

Nun stellte man zwar mehrere Versuche und Experimente an um f├╝r die Brandholzer Grube die passende Aufbereitungsanlage herauszubringen.

Diese erforderte nat├╝rlich einen kollosalen Kostenaufwnd, welcher nicht aufzubringen war und es ging daher der Betrieb in Brandholz anstatt vorw├Ąrts, st├Ąndig r├╝ckw├Ąrts.

Die Aufbereitungsanlage, welche in Buckau konstuiert wurde, war das sogenannte Amalgam Verfahren (Amalgamations-Verfahren mit Quecksilber) das ist ein Verfahren wo die Tr├╝be ├╝berKupferplatten l├Ąuft.

Diese Kupferplatten werden mit Quecksilber bestrichen, das feine Gold wird vom Quecksilber festgehalten, die Platten wurden, je nachdem die Pochtr├╝be dar├╝ber gelaufen war, mit dem┬ Quecksilber abgeschabt und diese war dann das┬ sogenannte Amalgam.

Aber das Ergebnis mit diesem Verfahren war so schlecht, da├č nur der dritte Teil des Goldes gewonnen werden konnte, w├Ąhrend im Durchschnitt die Grube in Brandholz in der Tonne Erz 6 Gramm Gold enthielt, nur 2 Gramm davon gewonnen werden konnten, das andere Gold wurde mit dem Sand auf die Halde gefahren.

Bei dieser Anlage waren 15 Pochstempel vorhanden, wovon jeder dieser Stempel in der Minute bis zu 120 mal herunterfiel.

Diese Stempel konnten aber das Erz nat├╝rlich nicht so fein zerkleinern, da├č alles Gold freigelegt wurde.

Da im Sand noch viel Gold vorhanden war, ist es leicht zu erkl├Ąren, da├č bei diesem Amalgam-Verfahren das Gold nicht alles gewonnen wurde, welches im Erz vorhanden war und man da┬ viel Goldverlust zu verzeichnen hatte, dadurch wurde die Grube nat├╝rlich unrentabel.

Nun ging man dazu ├╝ber, das Laugeverfahren einzuf├╝hren, wodurch bessere Erfolge aber auch nicht erzielt werden konnten, da eben die Aufbereitungsanlage f├╝r diese Aufgabe ausgelegt war.

Man neigte der Ansicht zu, da├č alles zu klein angelegt worden sei und so durch den st├Ąndigen R├╝ckschlag┬ sowie den Verlust von 2 drittel Goldgehalt, welcher nicht gewonnen werden konnte und mit dem Sande auf Halde gefahren wurde allm├Ąhlich der Zusammenbruch der Ô€ťFichtelgold A. G. BrandholzÔ€

W├Ąren die Erze in Brandholz richtig aufgeschlossen worden, wie es h├Ątte sein m├╝ssen, dann w├Ąre auch h├Âchstwahrscheinlich der Betrieb in eine gr├Â├čere Aktiengesellschaft ├╝bergegangen, leider hatte man nichts auf der Hand gehabt, um zu beweisen was f├╝r Menge Erz die Brandholzer Gruben wirklich enthalten.

Der Ô€ťLudwig Wittmann-SchachtÔ€ steht auf einer H├Âhe von ca. 520 Meter ├╝ber Meeresspiegel mit seiner Rasenbankkante!

Der Schacht wurde bis zu einer Teufe von 100 Lachter =┬ 200 Meter abgeteuft

Die tiefste Sohle wurde in 193 Meter angelegt, darunter der Pumpensumpf.

Die zweite Sohle wurde bei 148 Meter und die Oberste , die letzte Sohle bei 107 Meter angeschlagen.

Das Gangstreichen dieser Sohlen verliefen┬ von Nord nach S├╝d.

Der Schmidten-Stollen wurde in einer Teufe von 43 Meter durchschl├Ągig gemacht.

Der weiteste Streckenpunkt der Sohlen Stollenorte wurde bis zu 320-350 Meter aufgew├Ąltigt.

Am 1. September des Jahres 1924 kam es zu einem Wassereinbruch, der von den Alten Strecken┬ (Alter Mann)┬ und Abbauen, die von unseren Altvodern getrieben worden.

Der Schacht lief voll Wasser bis auf 61 Meter von der Rasenbankkante

Alles Gez├Ąhe (Werkzeug und Lohren) was sich in der Grube befand war abgesoffen.

Erstnach zwei Monaten gelang es, den Schacht wieder ohne Pumpen (nur mit Saughebelkraft) fahrbar zu machen bis zur 193 Meter Sohle , und ist nur mit dem sogenannten Skippk├╝bel leergezogen worden. 32.000 Kubikmeter Wasser wurde zu Tage gef├Ârdert, bis die untere Sohle wieder befahrbar war. Im Juni 1925 wurde der Betrieb eingestellt und die ganze Belegschaft bis auf einige Leute, welche die Grube vom Wasser freihielten, entlassen.

In der Zwischenzeit baute man eine Pumpe auf der 148 Meter Sohle ein, welche das Wasser von dem Zulauf des Einbruchs herauf pumpte.

Auf der 193 Meter Sohle war der Zulauf von Sohlenwasser ganz minemal.

Die 148 Meter Sohle hielt man bis zum 20.Juli 1926 vom zulaufenden W├Ąssern frei, dann stieg dasselbe bis auf die H├Âhe des Schmidten-Stollens.

Nachdem auch die letzte Mannschaft entlassen war, ├╝berdeckte man den Schacht mit einer starken Betonplatte.

Die Belegschaft war bei der Erstaufw├Ąltigung 40 Mann stark und stieg nach einiger Zeit auf 100 Mann, ging dann wieder etwas zur├╝ck auf etwa 70 Mann, welche bis zu Zusammenbruch der Fichtelgold A.G. besch├Ąftigt waren.

Als Bergbeamte waren angestellt: ein Direktor, Diplom Bergbauingeneur Michael Br├╝ll aus Offenbach a/Main.

Ein stellvertretender Direktor: Ingeneur Kegler am Anfang,

dann Ingeneur Mayer

Ein Obersteiger: Ferdinand Stockschl├Ąger

Ein Steiger: Richard H├Ąnschen aus Hersdorf

Und ein Probierer: Martin Wunderlich aus Brandholz.

Vorhanden waren: eine F├Ârdermaschine, zwei Kompressoren eine moderne Schmiede und Schlosserei, sowie ein Schmelzofen, wo s├Ąmtliche Proben analysiert wurden.

Mit diesem Zusammenbruch ist ein uraltes Bergbaurevier┬ wieder auf wier wei├č wie lange zu einem Stillstand verurteilt.

Obwohl festgestellt wird, da├č in diesem Bergbaurevier tats├Ąchlich goldhaltiges Erz vorhanden ist, ist es trotzdem fast unbegreiflich, warum man die Sch├Ątze hier nicht hebt.

Schon von fr├╝herer Zeit her d├╝rfte der schwere Vorwurf sein, da├č man sich zeitweise nicht eimal die M├╝he gab, die vorhandenen edlen Kiese von deren Anwesenheit man wusste, zu f├Ârdern.

Das Brandholzer Tal selbst ist eine Verwefung, welche bis unter den Rasen, nachdem aber bis jetzt noch niemand soweit vorkam, konnte die Verwerfung┬ bis jetzt noch nicht ausgerichtet werden.

Die Alten konnten den Erzgang auf die Hirchleiten zu und dem Frankenberg nicht finden, weil der Berggeologie mal ├╝berkippt sein mu├č, konnten die Alten durch Ger├Âll anscheinend auch keine Sch├╝rfgr├Ąben werfen.

Goldkronach!

Jahrhunderte lang ging diesem wohllautendem Wort ein Glanz aus und ein Ruhm, der weit ├╝ber Frankens Grenzen hinausstrahlte und den Namen Goldkronach in allen deutschen Gauen verk├╝ndete, bis vor┬ einem Menschenalter dieser Ruhm verblasste und erstarb. Der Krieg mu├čte kommen und die Not der Zeit, um den Namen Goldkronach der Vergessenheit zu entrei├čen, denn gerade in dieser Zeit begann der Name und die Bedeutung Goldkronachs allgemein wieder aufzuleuchten. Bei Beginn des Bergbaubetriebes der Fichtelgold A.G. hoffte man, da├č der Name Goldkronach wieder zum alten Ruhm und Glanz kam, aber diese so sehnlichste gew├╝nschte Hoffnung wurde schon nach kurzer Zeit wieder durch den Zusammenbruch des Goldbergbaubetriebes in Brandholz zu nichte.

Im August des Jahres 1926 ging man neuerdings daran, in der Galgenleite einen Betrieb aufzunehmen es wurden auch auf Grund der Muthungen vom 25. respe. 31. August 1926 der┬ Gewekschaft Goldkronach unter dem Namen Ô€ťGoldkronachÔ€,

Bergwerkseigentum in einem Felde von 200 Hektar verliehen.┬ Zur Zeit wo diese Zeilen geschrieben wurden, steht aber auch dieser neue Betrieb schon geraume Zeit still, und man darf gespannt sein wie hoch sich der neu aufgenommenen Goldbergbau in Goldkronach f├╝r die Zukunft weiter entwickelt

21.August 1927 Michael Brandner

┬

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ansprache des Aufsichtsratsvorsitzenden, Kommerzienrat

Ludwig Wittmann Stuttgart

Hochverehrte Festversammlung! Liebe Freunde und Mitarbeiter!

Wenn die Wichtelm├Ąnnlein, die alten Schutzgeister des Bergbaus, heute aus ihren goldenen und silbernen K├Ąmmerlein aus den Tiefen unserer Mutter Erde heraufschauen in unseren Kreis und sie mit Staunen sich ├╝berzeugen, was wir hier alles geschafft haben, und was wir noch vorhaben, dann werden sie vergn├╝gt mit den ├äuglein zwinkern und mit fr├Âhlichem Ô€ťGl├╝ck - AufÔ€ Schl├Ągel und Eisen erklingen lassen zum Zeichen ihres Beifalls ├╝ber die Fortsetzung ihres vor Jahrtausenden begonnenen Werk. Das Fichtelgold, das sie uns treulich geh├╝tet und bisher nur in bescheidener Menge heraufgegeben haben, weil die Menschen es nicht verstanden, aus dem kostbaren Schatz mehr zu gewinnen, es wird ja nun reichlicher gespendet werden, als Segen des Bergbaus zum Heil der Menschheit.┬ Wir haben gelernt, den Sch├Ątzen der Natur schaffend und strebend n├Ąher zu kommen. Wir haben uns die Kunstfertigkeit erworben, die spr├Âden Gaben der kargenden Unterwelt reicher flie├čen zu lassen. Uns ist das beste, und zuverl├Ąssigste Heilmittel geworden gegen Deutschlands gro├če Not und Armut,┬ die Zauberkraft des Goldes, an dem alles h├Ąngt und nach dem┬ sich┬ alles dr├Ąngt im Leben, Freund und Feind. Wir stehen hier, in unserem ganzen Innern erf├╝llt von der felsenfesten ├ťberzeugung, da├č hier ein Gesundbrunnen flie├čt f├╝r die wirtschaftliche und damit auch ideelle Genesung Deutschland,┬ da├č wir eine der Quellen besitzen und neu gefa├čt haben, aus der uns die Kraft werden soll zur Befreiung des deutschen Vaterlandes aus dem Joche der Knechtschaft und aus den Banden heroldischer Fronarbeit.

Und wie unsere urspr├╝nglichen und letzten Kr├Ąfte gleicherma├čen zur├╝ckgehen auf die Veredlung des K├Ârperlichen durch das Geistige, wie die Idee st├Ąrker ist als alles Materielle, wie das Moralische ( nach dem bekannten Wort des schw├Ąbischen Aestheten Friedrich Theodor Vischer) Ô€ťsich selbst verstehenÔ€, so sto├čen wir bei seinem R├╝ckblick ├╝ber den bisherigen Entwicklungsgang unseres Werkes auf nichts Geringeres als die treibende Kraft der drei Kardinaltugenden, die in allen Religionenund zu allen Zeiten als die ersten Tugenden galten, auf die sieghafte Macht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.

Ja, liebe Freunde, wir haben von Anfang an geglaubt, an die Goldsch├Ątze im Fichtelgebirge und anunseren Schacht. Wir haben den Glauben nicht blindlings ├╝bernommen, wie Kinder mit

|

|

|

|

|

|

Fritz Z├╝rl schrieb am 17.8.1988:

Zur Geschichte der Gold-und F├╝rstenzeche

im Goldkronacher Revier

1853 Ô€ťein Besuch im Goldkronacher BergbaugebietÔ€

ver├Âffentlicht von Dr. Singer im Siebenstern 2/1961

Der Besucher Dr. Winterling beschreibt anschaulich die Arbeitsweise des Waschwerks.

1856 Antimonnachfrage gro├č: Weiters Waschwerk vorgesehen

17. 10. Bergbau in Erbendorf geht in Gewerkschaft ├╝ber.

1857 19.2. Ô€ťErbendorfer und Brandholzer Erzbergbau und H├╝ttengewerkschaftÔ€

1859 Oktober Ô€ťErbendorfer Bergbauh├╝ttenvereinÔ€

Seit 1857 : Abbau nur noch auf Antimon, auf Gold eingestellt.

1860 25. 7. Aktiengesellschaft:

Hauptaktion├Ąre: Bayrischer Staat,

Hofbankier Jos. v. Hirsch, M├╝nchen

Freiherr v. Cramer-Klett, N├╝rnberg

u.a.

Bergmeister in Brandholz:, ( Hahn )

Vertreter in Erbendorf :(Ostler, Obereifahrer)

1860-1864 : Ausb├Ąute J├Ąhrlich etwa 300 Zentner Antinon

1865 Protokoll: Einsch├Ątzung der Geb├Ąude und Grundst├╝cke

1866 16.4. 1866 Jos. v. Hirsch ersteht als Aktion├Ąr des Erbendorfer Bergbau- und H├╝ttenvereins u. a. die Brandholzer Bergbaugeb├Ąude und Grundst├╝cke einschlie├člich der Mutung

1867 Verkauf des Zechenhauses usw. mit Grund an Karl Steger

1874 Verkauf des Pochwerkes, Schmelzh├╝tte usw. ohne Mutung an Karl Steger

1906 ab da Bergdirektor Otto Heer bereitet neuen Bergbau vor

1919 Zusammenkunft von Otto Heer, Dr. Favreau mit mehreren Pers├Ânlichkeiten┬ in Brandholz (im alten Zechenhaus Unterer Scheibenschacht)

1920 Gr├╝ndung der Aktiengesellschaft Ô€ťFichtelgoldÔ€

1920 Pochwerk, Schmelzh├╝tte, Kohlenhaus, Erzsturzplatz verkaufen Geschwister Steger an Fritz M├Âsch, Elektriker.

Beginn der Stromversorgung in Brandholz.

1922 Fichtelgold AG kauft obige Grundst├╝cke und Geb├Ąude, verpflichtet sich zur weiteren Stromversorgung.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fritz Z├╝rl schreibt am 17.8. 1988:

Zur Geschichte der Gold- und F├╝rstenzeche

im Goldkronacher Revier

Der Tiefe F├╝rstenstollen (Christian Ernst Stollen) und seine Sch├Ąchte

1363/1400┬ ┬ ┬ Der untere Scheibenschacht mit den ersten Licht- , Luft- und┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ F├Ârdersch├Ąchten genannt, die zum Christian Ernststollen geh├Âren.

1607┬ ┬ ┬ ┬ Bergmeister Marcel He├č: Der untere Scheibenschacht, Ô€ťwo jetzt alle F┬ ├Ârderung gehalten wird, ist krankÔ€.

1614┬ ┬ ┬ Voigt Dresselscher Ri├č der Alten Gold- und F├╝rstenzeche;

Unterer Scheibenschacht mit Fahr- und F├Ârderschacht, Scheibe f├╝r Scheibenknechte

1722┬ ┬ ┬ Beuyel : Markscheiderrisse im Vergleich mit der Trommleschen Charte

1773┬ ┬ ┬ ┬ Sch├Ânauer- Plan:┬ Verlegung des Bergbaus nach S├╝den

1786┬ ┬ ┬ ┬ Grund - und Saigerri├č ├╝ber Schmidtenstollen und F├╝rstenzeche, sowie Tagzug von den ehemaligen Christians Stollen.

1785┬ ┬ ┬ ┬ Hofmeister F├╝ssel mit Z├Âglingen im Schmidtenstollen.

1794/1795 Drei Humboldt Briefe : Probieranstalt, -gewichte.

1797┬ ┬ ┬ ┬ ┬ Riemann : Grund- und Seigerri├č der F├╝rstenzeche.

1794/1802 Pochwerk, R├Âstofen, Erzm├╝hle gebaut

1803┬ ┬ ┬ ┬ Generalbefahrungs- protokoll Goldkronach, die F├╝rstenzecher W├Ąsche betr.

1827/1828 Wiedergew├Ąltigung des Tiefen Christian Stollen durch bayrischem Staat, Auftrag an Bergamt Wunsiedel in Brandholz, Protokoll

1828┬ ┬ ┬ ┬ Pl├Ąne und Schriften ├╝ber Tiefen Christians Stollen

1830/1832 Winkelbuch , Markscheideraufnahmen

1836┬ ┬ ┬ ┬ ┬ Goldkronacher Stadtbrand und seine Folgen, Bericht des Bergamtes Wunsiedel in Brandholz

1837┬ ┬ ┬ ┬ ┬ Die Fl├Ąche der Spie├čglasgrube┬ F├╝rstenzecher Tr├╝mmer (Schmidtenschacht) wird vom bayrischen Staat betr├Ąchtlich erweitert,

1831 hatte er bereits die Schickung Gottes- Zeche von Eigenl├Âhnern ├╝bernommen.

1844┬ ┬ ┬ ┬ Funkt, Christ. Schmidt: Grund- und Seiger- und Quer-ri├č ├╝ber die┬ ┬ Spie├čglanzzeche F├╝rstenzecher Tr├╝mmer.

1849┬ ┬ ┬ ┬ ┬ Antimon- Fund am Fl├╝gelort Schickung Gottes

1851 Protokoll, Betrieb, Hebung Aerarial Bergbaus Zechenhaus 28.6. 1651

1851┬ ┬ ┬ bayr. K├Ânig Maximilian II. am 9.7. 1851 hielt sich 2 Stunden im Zechenhaus des┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ Unteren Scheibenschachtes auf, b

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

August Sieghardt aus N├╝rnberg schrieb 1933

Wiederaufnahme des Bergbaus bei Brandholz

K├╝rzlich h├Ârte man, da├č in Stuttgart eine neue Gesellschaft mit 6000 Anteilen errichtet worden sei, die die alten Bergsch├Ąchte der┬ alten ehemaligen, 1920 gegr├╝ndeten Ô€ťBergbau Aktiengesellschaft FichtelgoldÔ€ in Brandholz bei Berneck i.Fi. erworben hat und die Gewinnung von Gold, Silber Antimon und andere Erzen in ihren 463 Hektar umfassenden Grubenfeldern im Fichtelgebirge wieder aufnehmen will.

Nicht nur im Fichtelgebirge, sondern auch im ├╝brigen Bayern wird man diese Mitteilung mit einiger Bewunderung aufnehmen, denn alles, was man bisher, besonders in den letzten zehn Jahren, ├╝ber das Wiederaufleben des Gold- und Silberbergbaus im Fichtelgebirge und ├╝ber die Entwicklung dortiger Bergbaugesellschaften geh├Ârt hat, war nicht dazu angetan, das Vertrauen und die Glaubw├╝rdigkeit der ├–ffentlichkeit zu diesem Industriezweig zu befestigen. Es gab mehr Endt├Ąuschungen┬ als┬ Erfolge, und nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen wurden bei┬ diesem mit gro├čer Hoffnungen begonnenen Versuchen, im Fichtelgebirge nach Gold und Silber zu graben, verloren. Es ist seltsam, da├č der mehr als tausendj├Ąhrige Traum von ausgiebigen Goldadern in dieser Gegend auch heute noch Anh├Ąnger findet. Die allerersten Sch├╝rfungsversuch┬ nach Gold wurden im Fichtelgebirge schon im neunten Jahrhundert , also vor rund elfhundert Jahren, unternommen. Mittelpunkt war das St├Ądtchen Goldkronach, das jahrhundertelang das ersehnte Ziel aller Goldsucher war. Unter der Regierung des Burggrafen Friedrich V. , der Goldkronach zur Stadt erhob, wurde hier, am sogenannten Goldberg, ein regelrechter┬ Goldbergbau betrieben, der in der Zeit von 1365 bis 1430 seine Bl├╝tezeit erlebte und zu den k├╝hnsten Hoffnungen berechtigte. Obwohl das eindringende Wasser die v├Âllige Ausnutzung der Gruben verhinderte, ergab sich bei den Sch├╝rfungen ein Reinertrag von 2400 rheinische Gulden pro Woche. Am ergiebigsten erwies sich die sogenannte F├╝rstenzeche┬ bei dem Dorfe Brandholz. Unter┬ den fremden Goldsuchern, die ins Fichtelgebirge kamen, waren die Walen, das hei├čt die Welschen, stark vertreten. Kriegszeiten, wie der Hussitenkrieg und der 30 j├Ąhrige Krieg, sowie die Entdeckung von Goldfeldern im Ausland, lie├čen den Goldbergbau im Fichtelgebirge in den Hintergrund treten. Erst der Bayreuther Markgraf Georg Friedrich weckte (im 16. Jahrhundert) den Bergbau zu neuem Leben, wobei┬ er sich allerdings mit erheblich geringeren Ertr├Ągnissen an Gold zufrieden geben mu├čte. Im Jahre 1611 ergab die Grube Ô€ťF├╝rstenzecheÔ€ nur noch 15 Mark reines Gold, wobei allerdings 1 Mark Gold gleich 125 Gulden bedeutete. Ende des 17. Jahrhunderts kam das Brandholzer Goldbergwerk neuerdings in Schwung: Markgraf Christian Ernst von Bayreuth lie├č aus dem Brandholzer Gold Doppelducaten mit seinem und sogar seiner Gattin Bildnis pr├Ągen, die R├╝ckseite zeigte den von der Sonne bestrahlten Goldberg mit der Umschrift: Ô€ťEs kreisen die Berge und es wird vollendetes Gold geborenÔ€.

Als sp├Ąter das Land Preu├čen Eigentum der bayreuthischen Lande wurde, beauftragte es den ber├╝hmten Naturforscher Oberbergrat Alexander von Humboldt mit der Leitung des Goldbergbaus im Fichtelgebirge. Dieser lie├č mehrere Sch├Ąchte graben, die aber kein nennenswetes Ert├Ągnis lieferten. Au├čer Gold und Silber grub man jetzt auch Antimon. Als die Stadt Goldkronach bayrisch wurde, da lag die Ô€ťF├╝rstenzecheÔ€ bereits verlassen da. Die preu├čische Regierung hatte schon Anfang des 19. Jahrhunderts die Bergwerke im Fichtelgebirge wegen Unrentabilit├Ąt f├╝r verschiedene Bergleute freigegeben.┬ In den┬ f├╝nfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts versuchte┬ die bayrische Regierung, den Goldkronacher Bergbau wieder aufzunehmen, sie hatte damit aber kein Gl├╝ck. Denn im Jahre 1856 betrug die Goldgewinnung nur noch 4357 Gulden, das war weniger als die Unkosten verschlangen. Aus dieser Zeit stammen zwei Golddukaten, die auf Veranlassung K├Ânig Maximilian II. als Probest├╝cke gepr├Ągt wurden und die Inschrift trugen: Ô€ťAus dem Bergbau bei GoldkronachÔ€. Sie geh├Âren heute zu den gr├Â├čten Seltenheiten der M├╝nzkunde. Im Jahre 1865 wurde der staatliche Goldbergbau im Fichtelgebirge endg├╝ltig eingestellt. Die in sp├Ąteren Jahrzehnten von privater Seite erfolgten Sch├╝rfungen nach Gold blieben infolge einer gewissen Systemlosigkeit in den Anf├Ąngen stecken.

Da machte pl├Âtzlich im Jahre 1920 das Brandholzer Goldbergwerk wieder von sich reden. Von einer Anzahl Kapitalisten wurde die schon erw├Ąhnte Ô€ťBergbau-Aktiengesellschaft FichtelgoldÔ€┬ mit dem Sitz in Brandholz gegr├╝ndet, mit dem Zweck, das im Fichtelgebirge an mehreren Stellen gefundene Gold bergm├Ąnnisch zu gewinnen. Die genannte Gesellschaft hat nach sorgf├Ąltigem Studium der alten G├Ąnge und auf Grund zahlreicher geologischer Analysen den Goldbergbau tats├Ąchlich aufgenommen und dabei die Feststellung gemacht, da├č der Goldgehalt der Quarzg├Ąnge in diesem Gebiet im Durchschnitt 6 - 7 Gramm pro Tonne Gestein ergibt, was ungef├Ąhr den Verh├Ąltnissen in s├╝dafrikanischen Goldbergwerken entspricht. Im April 1921 wurde in Brandholz mit der Abteufung eines 200 Meter tiefen Schachtes begonnen, des Ô€ťLudwig-Wittmann-SchachtesÔ€, der 1922 fertiggestellt war. In dem mit 15 Stempel versehenen Pochwerk zu Brandholz wurde das Rohmaterial zu feinem Staub verarbeitet, der mit Wasser vermischt ├╝ber quecksilbrige Kupferplatten geleitet wurde. W├Ąhrend des Abflie├čens sanken die schwereren Goldteilchen zu Boden und wurden vom Quecksilber aufgenommen. Aus dem ├ťberzug der Kupferplatten und dem in den Bottichen befindlichen Material wurde im Schmelztiegel dann das reine Gold gewonnen. In der Inflationszeit standen die Aktien der Gesellschaft Ô€ťFichtelgoldÔ€ ungemein hoch im Kurs. Aber schon im Jahre 1925 geriet die Firma in Konkurs! Das Aktienkapital von 2,2 Millionen Goldmark war restlos verloren, weil sich der kostspielige Betrieb nicht rentierte. Die Ausbeute an Gold war viel zu gering; dazu stieg mitunter das Wasser in den Sch├Ąchten bis zur 45 Meter Sohle. Da ├╝berlie├č man die Brandholzer Goldgrube allm├Ąhlich ihrem Schicksal. Es wurde still um sie, um das Gold im Fichtelgebirge....... M├Âge die jetzige neue Firmengr├╝ndung mehr Gl├╝ck haben und der armen Bev├Âlkerung des Fichtelgebirges Arbeit, Brot und Gold bringen!!!

|

|

|

|

|

|

|

|

Bergbaubetrieb der Fichtelgold A. G. Brandholz

von Michael Brandner Schuhmachermeister in Goldkronach 1927

aus der Sammlung Rudof G├╝nther Wein

Nachdem┬ im Jahre 1861 der staatliche Bergwerksbetrieb im Ô€ťGoldkronacher GoldbergrevierÔ€ durch die bayrische Regierung eingestellt war,

┬ trat im

Bergbaubetriebe im dasigen Revier eine ziemlich lange Pause ein.

Nach einigen schwachen Versuchenging erst im Jahre 1907 wieder ein┬ eigentlicher Betrieb an, darauf kam wieder Leben in dieses Bergbaurevier. Der damalige Leiter Direktor Otto Heer ging┬ vorerst mit seinen Leuten nur den alten Strecken nach, die Arbeiten wurden vermutlich beim Ô€ťSchmidten-StollenÔ€ und der Ô€ťSilbernen-RoseÔ€, sowie┬ bei der Ô€ťSchickung-GottesÔ€ angefangen, die alten Strecken wurden zugerichtet. Nachdem durch den im Jahre 1914 ausgebrochenen Weltkriege und besonders nach Beendigung desselben das Geld ausging, verband er sich┬ mit dem Bankdirektor Ludwig Wittmann aus Stuttgart. Man ging auch da noch den alten Strecken nach┬ und gr├╝ndete die Bergbau A.G. Fichtelgold in Brandholz.

Bis zum Jahre 1920 machte man keine weiteren Versuche , als die alten Strecken auszurichten, bis in diesem Jahr der Diplom Bergingeneur M. Br├╝ll bei der Gesellschaft als Direktor angestellt wurde, welcher┬ 10 Jahre als Bergbaufachmann bei Wittwatersrad in Transvaal angestellt war und┬ im Bergbaubetrieb und besonders im Goldbergbau gro├če Erfahrungen hatte. In einer im Jahre 1920 in Stuttgart┬ stattgefundenen Aufsichtsratssitzung machte derselbe den Vorschlag, da├č, wenn die Grube etwas werden solle┬ , m├╝├čte ein neuer Schacht geschlagen werden, dieser m├╝├čte┬ so tief sein, da├č man unter die alten Abbaustrecken┬ mit seiner Teufe kommen und m├╝├čte so tief sein, da├č man unter die alten Abbaustrecken neue Strecken nach verschiedenen Richtungen G├Ąnge treiben k├Ânne, um festzustellen, ob der Erzgang der Teufe nach durchgeht. Dieser Bergbaufachmann hatte also gleich zu Anfang den richtigen Standpunkt vertreten, da├č┬ unbedingt ein neuer┬ und tieferer Schacht geschlagen wird, welcher┬ unter den alten Abbaustrecken┬ aufgew├Ąltigt, um rentablere Ausbeute m├Âglichkeiten zu bekommen.

Im Oberfr├Ąnkischen Kreisarchiv zu Bamberg befindet sich die sogenannte Kretschmannsche Berghistorie, welche von dem bekannten Bergmeister und Bergrat Hans Kretschmann stammt, in diese hat anscheinend im 18. Jahrhundert eine andere hand folgendes eingetragen

Ô€ťDas ist eben das Ungl├╝ck, da├č man in Bayreuth keinen tiefen Schacht schlagen will!Ô€

Der Vorschlag Br├╝lls wurde in der damaligen Aufsichtsratssitzung in Stuttgart angenommen und man begann allm├Ąhlich┬ mit den Vorarbeiten zum sp├Ąter entstandenen Ô€ťLudwig Wittmann SchachtesÔ€, welcherin Richtung der Brandholzer Schule, das hei├čt unterhalb dieser geschlagen wurde.

Durch W├╝nschelruten-G├Ąnger ist festgestellt worden, da├č in der Richtung der┬ Brandholzer Schule westlich davon, m├╝├čte der Erzgang auf 25-30 Meter vom Schacht entfernt sein mu├č.

Nun begannen die energischen Arbeiten, es wurden ├╝ber 30 Meter┬ gehauen, und der Erzgang war noch nicht vorgefunden worden, man hat zwar eine Kluft durchbrochen, die einer┬ Verwerfung ├Ąhnlich sah, aber ein┬ W├╝nschelruteng├Ąnger der Grube hat festgestellt, da├č der┬ Erzgang 8 Meter hinter der Abbaustelle, wo die Alten aufgeh├Ârt hatten, sein m├╝├čte..

Man hieb dort an, setzte den ersten 8 Meter noch weitere 8 Meter dazu, und zwar so lange, bis es schlie├člich 60 Meter wurden, aber der von einem Erzgang war immer noch nichts zu sehen.

Erst durch die Befahrung der Abbaustelle┬ durch den Ô€ťGeologischen Geheimrat Krusch aus BerlinÔ€,┬ wurde auf dessen Gutachten hin die Arbeit eingestellt, da das Gutachten Krusch dahin lautete, da├č das Gebirge nicht danach aussehe, als wenn hier ein Erzgang vorhanden w├Ąre Nun wurde schlie├člich noch den sogenannten Haupterzgang ein Querschlag getrieben, welcher nach Berechnung der Grubenbeamten , 200 Meter davon und 30 Meter Einfall wurde der Erzgang angehauen, jedoch war er an dieser Stelle sehr schmal, aber gleich nach der┬ Vorrichtung nach S├╝den sowohl als auch nach Norden, schlo├č sich der Erzgang sehr sch├Ân auf..

Die Gesellschaft hatte in Hu├čdorf in Schlesien noch ein Goldbergwerk, man wollte mit dem dortigen Gewinn das Brandholzer Werk finanzieren und zu einem rentablen, modernen Bergwerksbetrieb ausbauen.

Nach mehreren Versuchen und nach einigen Monaten stellte es sich heraus, da├č die Erzvorr├Ąte in Brandholz durch die Vorrichtung denen des Hu├čdorfer Werkes weit ├╝bertrafen und man entschlo├č sich daher, die Brandholzer Grube in Betrieb zu setzen und die Aufbereitungsbaue in Hu├čdorf weiter zu unterhalten.

Ein Teil der bereits in brandholz gewesenen Maschinen wurden nach Hu├čdorf gesandt, aber schon nach Verlauf eines Jahres wieder nach Brandholz zur├╝ckgeholt.

Es begann nun die┬ Vorbereitung zum Ausbau des Ô€ťLudwig-Wittmann SchachtesÔ€ und wurde derselbe 1921 in Angriff genommen, im April 1922 war dessen Teufe bereits auf 200 Meter vorgetrieben. Auch begann man 1922 mit dem Bau der Aufbereitungsanlage und im Juni 1923 waren diese soweit fertiggestellt, da├č sie in Betrieb genommen werden konnten.

Schon hier wurde bei den Goldbergwerksbetrieb der Fichtelgold A.G. Brandholz der erste gro├če Fehler gemacht, da├č man die Untertagearbeiten w├Ąhrend des Baues der Aufbereitungsanlage g├Ąnzlich einstellte, w├Ąhrend diese eigentlich weiter betrieben h├Ątten werden m├╝ssen.

Da├č man die Arbeiten untertage nicht einstellen, sondern mit Hochdruck h├Ątte betreiben sollen, geht daraus hervor, um eine modern angelegte Grube rentabel zu machen , m├╝├čte vor allem gen├╝gend Erz aufgeschlossen sein. Man hatte zum Beispiel die Goldgruben in S├╝dafrika vorgerichtet, da├č maneine neue Aufbereitungsanlage gebaut wurde, in der grube Hundrttausende von Tonnen Erz vorgerichtet hatte.

Wenn auf diese Weise auch in Brandholzer Betrieb verfahren worden w├Ąre, so h├Ątte man eher Zeit gehabt, Experimente zu machen und was f├╝r eine Aufbereitungsanlage am Besten erforderlich gewesen w├Ąre.

so wurde aber alles ├╝berst├╝rzt.

Zu Ende 1922 oder Anfang 1923 wurden 15 Tonnen aufgeschlossenes Erz einschlie├člich Quarz an das Grussonwerk in Buckau gesandt um nach diesem Erz die genau passende Aufbereitungsanlage herstellen zu lassen.

Eben dadurch da├č w├Ąhrend des Baues der Anlage die Untertagearbeiten eingestellt wurden, war man der Meinung da├č das Gold nur im Quarz w├Ąre, was aber┬ durch die sp├Ątere Analyse Widerlegt und nachgewiesen wurde, da├č der Goldgehalt auch im Schiefer und zwar teilweise sogar st├Ąrker und h├Âher vorhanden war als im Quarz.

Da man aber die Schliche vom Quarz zum genauen Bau der Aufbereitungsanlage eingesandthatte, war die Folge davon, da├č diese Aufbereitungsanlage welche in Buckau konstruiert wurde f├╝r den┬ Erzgang in Brandholz v├Âllig unbrauchbar war.

Nun stellte man zwar mehrere Versuche und Experimente an um f├╝r die Brandholzer Grube die passende Aufbereitungsanlage herauszubringen.

Diese erforderte nat├╝rlich einen kollosalen Kostenaufwnd, welcher nicht aufzubringen war und es ging daher der Betrieb in Brandholz anstatt vorw├Ąrts, st├Ąndig r├╝ckw├Ąrts.

Die Aufbereitungsanlage, welche in Buckau konstuiert wurde, war das sogenannte Amalgam Verfahren (Amalgamations-Verfahren mit Quecksilber) das ist ein Verfahren wo die Tr├╝be ├╝berKupferplatten l├Ąuft.

Diese Kupferplatten werden mit Quecksilber bestrichen, das feine Gold wird vom Quecksilber festgehalten, die Platten wurden, je nachdem die Pochtr├╝be dar├╝ber gelaufen war, mit dem┬ Quecksilber abgeschabt und diese war dann das┬ sogenannte Amalgam.

Aber das Ergebnis mit diesem Verfahren war so schlecht, da├č nur der dritte Teil des Goldes gewonnen werden konnte, w├Ąhrend im Durchschnitt die Grube in Brandholz in der Tonne Erz 6 Gramm Gold enthielt, nur 2 Gramm davon gewonnen werden konnten, das andere Gold wurde mit dem Sand auf die Halde gefahren.

Bei dieser Anlage waren 15 Pochstempel vorhanden, wovon jeder dieser Stempel in der Minute bis zu 120 mal herunterfiel.

Diese Stempel konnten aber das Erz nat├╝rlich nicht so fein zerkleinern, da├č alles Gold freigelegt wurde.

Da im Sand noch viel Gold vorhanden war, ist es leicht zu erkl├Ąren, da├č bei diesem Amalgam-Verfahren das Gold nicht alles gewonnen wurde, welches im Erz vorhanden war und man da┬ viel Goldverlust zu verzeichnen hatte, dadurch wurde die Grube nat├╝rlich unrentabel.

Nun ging man dazu ├╝ber, das Laugeverfahren einzuf├╝hren, wodurch bessere Erfolge aber auch nicht erzielt werden konnten, da eben die Aufbereitungsanlage f├╝r diese Aufgabe ausgelegt war.

Man neigte der Ansicht zu, da├č alles zu klein angelegt worden sei und so durch den st├Ąndigen R├╝ckschlag┬ sowie den Verlust von 2 drittel Goldgehalt, welcher nicht gewonnen werden konnte und mit dem Sande auf Halde gefahren wurde allm├Ąhlich der Zusammenbruch der Ô€ťFichtelgold A. G. BrandholzÔ€

W├Ąren die Erze in Brandholz richtig aufgeschlossen worden, wie es h├Ątte sein m├╝ssen, dann w├Ąre auch h├Âchstwahrscheinlich der Betrieb in eine gr├Â├čere Aktiengesellschaft ├╝bergegangen, leider hatte man nichts auf der Hand gehabt, um zu beweisen was f├╝r Menge Erz die Brandholzer Gruben wirklich enthalten.

Der Ô€ťLudwig Wittmann-SchachtÔ€ steht auf einer H├Âhe von ca. 520 Meter ├╝ber Meeresspiegel mit seiner Rasenbankkante!

Der Schacht wurde bis zu einer Teufe von 100 Lachter =┬ 200 Meter abgeteuft

Die tiefste Sohle wurde in 193 Meter angelegt, darunter der Pumpensumpf.

Die zweite Sohle wurde bei 148 Meter und die Oberste , die letzte Sohle bei 107 Meter angeschlagen.

Das Gangstreichen dieser Sohlen verliefen┬ von Nord nach S├╝d.

Der Schmidten-Stollen wurde in einer Teufe von 43 Meter durchschl├Ągig gemacht.

Der weiteste Streckenpunkt der Sohlen Stollenorte wurde bis zu 320-350 Meter aufgew├Ąltigt.

Am 1. September des Jahres 1924 kam es zu einem Wassereinbruch, der von den Alten Strecken┬ (Alter Mann)┬ und Abbauen, die von unseren Altvodern getrieben worden.

Der Schacht lief voll Wasser bis auf 61 Meter von der Rasenbankkante

Alles Gez├Ąhe (Werkzeug und Lohren) was sich in der Grube befand war abgesoffen.

Erstnach zwei Monaten gelang es, den Schacht wieder ohne Pumpen (nur mit Saughebelkraft) fahrbar zu machen bis zur 193 Meter Sohle , und ist nur mit dem sogenannten Skippk├╝bel leergezogen worden. 32.000 Kubikmeter Wasser wurde zu Tage gef├Ârdert, bis die untere Sohle wieder befahrbar war. Im Juni 1925 wurde der Betrieb eingestellt und die ganze Belegschaft bis auf einige Leute, welche die Grube vom Wasser freihielten, entlassen.

In der Zwischenzeit baute man eine Pumpe auf der 148 Meter Sohle ein, welche das Wasser von dem Zulauf des Einbruchs herauf pumpte.

Auf der 193 Meter Sohle war der Zulauf von Sohlenwasser ganz minemal.

Die 148 Meter Sohle hielt man bis zum 20.Juli 1926 vom zulaufenden W├Ąssern frei, dann stieg dasselbe bis auf die H├Âhe des Schmidten-Stollens.

Nachdem auch die letzte Mannschaft entlassen war, ├╝berdeckte man den Schacht mit einer starken Betonplatte.

Die Belegschaft war bei der Erstaufw├Ąltigung 40 Mann stark und stieg nach einiger Zeit auf 100 Mann, ging dann wieder etwas zur├╝ck auf etwa 70 Mann, welche bis zu Zusammenbruch der Fichtelgold A.G. besch├Ąftigt waren.

Als Bergbeamte waren angestellt: ein Direktor, Diplom Bergbauingeneur Michael Br├╝ll aus Offenbach a/Main.

Ein stellvertretender Direktor: Ingeneur Kegler am Anfang,

dann Ingeneur Mayer

Ein Obersteiger: Ferdinand Stockschl├Ąger

Ein Steiger: Richard H├Ąnschen aus Hersdorf

Und ein Probierer: Martin Wunderlich aus Brandholz.

Vorhanden waren: eine F├Ârdermaschine, zwei Kompressoren eine moderne Schmiede und Schlosserei, sowie ein Schmelzofen, wo s├Ąmtliche Proben analysiert wurden.

Mit diesem Zusammenbruch ist ein uraltes Bergbaurevier┬ wieder auf wier wei├č wie lange zu einem Stillstand verurteilt.

Obwohl festgestellt wird, da├č in diesem Bergbaurevier tats├Ąchlich goldhaltiges Erz vorhanden ist, ist es trotzdem fast unbegreiflich, warum man die Sch├Ątze hier nicht hebt.

Schon von fr├╝herer Zeit her d├╝rfte der schwere Vorwurf sein, da├č man sich zeitweise nicht eimal die M├╝he gab, die vorhandenen edlen Kiese von deren Anwesenheit man wusste, zu f├Ârdern.

Das Brandholzer Tal selbst ist eine Verwefung, welche bis unter den Rasen, nachdem aber bis jetzt noch niemand soweit vorkam, konnte die Verwerfung┬ bis jetzt noch nicht ausgerichtet werden.

Die Alten konnten den Erzgang auf die Hirchleiten zu und dem Frankenberg nicht finden, weil der Berggeologie mal ├╝berkippt sein mu├č, konnten die Alten durch Ger├Âll anscheinend auch keine Sch├╝rfgr├Ąben werfen.

Goldkronach!

Jahrhunderte lang ging diesem wohllautendem Wort ein Glanz aus und ein Ruhm, der weit ├╝ber Frankens Grenzen hinausstrahlte und den Namen Goldkronach in allen deutschen Gauen verk├╝ndete, bis vor┬ einem Menschenalter dieser Ruhm verblasste und erstarb. Der Krieg mu├čte kommen und die Not der Zeit, um den Namen Goldkronach der Vergessenheit zu entrei├čen, denn gerade in dieser Zeit begann der Name und die Bedeutung Goldkronachs allgemein wieder aufzuleuchten. Bei Beginn des Bergbaubetriebes der Fichtelgold A.G. hoffte man, da├č der Name Goldkronach wieder zum alten Ruhm und Glanz kam, aber diese so sehnlichste gew├╝nschte Hoffnung wurde schon nach kurzer Zeit wieder durch den Zusammenbruch des Goldbergbaubetriebes in Brandholz zu nichte.

Im August des Jahres 1926 ging man neuerdings daran, in der Galgenleite einen Betrieb aufzunehmen es wurden auch auf Grund der Muthungen vom 25. respe. 31. August 1926 der┬ Gewekschaft Goldkronach unter dem Namen Ô€ťGoldkronachÔ€,

Bergwerkseigentum in einem Felde von 200 Hektar verliehen.┬ Zur Zeit wo diese Zeilen geschrieben wurden, steht aber auch dieser neue Betrieb schon geraume Zeit still, und man darf gespannt sein wie hoch sich der neu aufgenommenen Goldbergbau in Goldkronach f├╝r die Zukunft weiter entwickelt

21.August 1927 Michael Brandner

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jede Sohle ist hier farbig gezeichnet, so erkennt man die verschiedenen Strecken dieser Anlage

|

|

|

|

|

|

Bei Holzf├Ąllarbeiten auf dem ehemaligen Zechengel├Ąnde fiel ein gr├Â├čerer Baum auf einen am Schacht stehenden Birkenb├Ąumche, dies wurde samt Wurzeln ausgerissen und ein Loch war zu sehen. Der damalige Besitzer rief das Bergamt Bayreuth an und bat um Rat zur Sicherung des entstandenen Loches.

man kam ├╝berein, da├č die noch im Mutungsrecht liegende Firma Pegasus hier durch betonieren eines ├╝bergst├╝lpten Hutes hier zur Sicherung verantwortilch zeichnete

Stefan Hedler aus Bischofsgr├╝n wurde beauftragt, den Schacht zu fotografieren, um die Standfestigkeit zu erkunden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Erzaufbereitung

bei der Gold-und Antimonerzzeche F├╝rstenzeche bei Brandholz

Das aus dem Wittmann-Schacht gef├Ârderte Erz wird etwa 7 Meter ├╝ber der H├Ąngebank automatisch ├╝ber einen Rost gekippt. Das Grubenklein f├Ąllt in den darunter befindlichen Erzbeh├Ąlter. Die gro├čen Sticke gleiten ├╝ber┬ den Rost, der eine Spaltweite von 4 cm besitzt, weg und werden in den Gegen├╝ber liegenden Steinbrecher geschaufelt, nachdem vorher die gr├Â├čeren Tonschieferst├╝cke von Hand aussortiert worden sind. Das vom Steinbrecher┬ zerkleinerte Erz┬ f├Ąllt ebenfalls in einen darunter befindlichen Erzbeh├Ąlter. ├ťber dem Rost befinden sich 2 Klappen, die nur w├Ąhrend der Bergef├Ârderung ge├Âffnet sind, so da├č die Grubenberge mittels der gleichen Kippvorrichtung in die Bergetaschen gest├╝rzt werden k├Ânnen.

Auf H├Ąngebanksohle werden die Erze aus den Vorratstaschen in Kippwagen von 0,5 Tonnen Inhalt abgezogen und zum elektrischen Aufzug beim Pochwerk gef├Ârdert. Dort werden die Wagen bis zur H├Âhe des Erzbeh├Ąlters gehoben, ├╝ber demselben auf ein Gleis entlang gefahren und ausgekippt. Die Vorratstrichter ├╝ber dem Pochwerk k├Ânnen etwa 50 Tonnen Erze aufnehmen. Aus demselben gelangt das Erz durch eine automatische Aufgebe Vorrichtung unter die Pochstempel, wo sie unter Beigabe von Wasser zu Sand verpocht werden. Hinter dem Pochwerk in der H├Âhe der Erzbeh├Ąlter befinden sich 2 gr├Â├čere Wasserbeh├Ąlter die zur Versorgung der Aufbereitung mit Betriebswasser dienen, wovon der eine Frischwasser, der andere tr├╝bes Wasser, das bereits in der Aufbereitung verwendet war und st├Ąndig durch die R├╝cklaufpumpe zur├╝ckgef├Ârdert wird, enth├Ąlt. Es sind 3 Pochstempels├Ątze mit je 5 Stempeln aufgestellt. Der Raum ist so bemessen, da├č noch weitere 2 Pochstempels├Ątze eingebaut werden k├Ânnen. Die Pochstempel haben ein Gewicht von 450 kg (im neuen Zustande) und eine Fallh├Âhe von 6 Zoll. Die Hubzahl ist 90 x pro Minute. Die Pochwerkstr├╝be mit dem zerkleinerten Material mu├č durch ein Sieb austreten und gelangt alsdann auf die Amalgamiertische. Durch die Siebe wird also die Feinheit der Zerkleinerung im Pochwerk bestimmt. Die Siebplatten sind auswechselbar, so da├č mit verschiedener Feinheit gepocht werden kann. Zur Zeit sind Siebe mit einer Maschenzahl von 30 in hohem Grade von der Feinheit der gepochten Erze ab, so soll das 30er Maschensieb ein Goldausbringen von 2,5 Gramm pro Tonne gegen├╝ber 1,5 Gramm bei Verwendung des 20 Maschensiebes ergeben haben. Vor jedem Pochstempelplatz befindet sich ein Amalgiertisch von 3,25 m L├Ąnge und 1,5 m Breite. Die selben sind vom Krupp- Grusonwerk in Magdeburg geliefert. Die Hauptmenge des Goldgehaltes soll auf den amalgamierten Kupferplatten zur Ausscheidung kommen, von denen es von Zeit zu Zeit abgenommen wird. Die von den Amalgiertischen abgelaufene Pochwerkstr├╝be wird in einen Spitzkasten gef├╝hrt und dort nach Korngr├Â├če in 4 Sorten ausgeschieden. Jede┬ dieser Sorten wird auf einem Sch├╝ttelherd geleitet zwecks┬ Gewinnung von goldhaltiger Arsenschliche. Die Sch├╝ttelherde befinden sich in dem Laugereigeb├Ąude. Die 2 ├Ąlteren Sch├╝ttelherde stammen vom Krupp-Grusonwerk, die 2 neuen wurden erst vor einigen Monaten aufgestellt und sind von der Firma Humboldt in Kalk geliefert. Die┬ auf den 4 Sch├╝ttelherden gewonnenen Konzentrate werden nach Muldenh├╝tten geliefert und dort weiter verarbeitet. Sie sollen bis zu 30% Arsen und 50 Gramm Gold pro Tonne enthalten. Die von den Sch├╝ttelherden abgehenden Berge werden zur Halde gef├╝hrt.┬ Ein Zwischenprodukt wird zur Zeit nicht gewonnen. Damit ist das gegenw├Ąrtige Aufbereitungsverfahren ersch├Âpft,┬ da die┬ fr├╝her eingerichtete Laugerei haupts├Ąchlich wegen┬ des gro├čen Tongehaltes der Schl├Ąmme praktisch nicht anwendbar war und wieder aufgegeben wurde. Zur Zeit setzt sich also das Ausbringen nur aus den auf den Amalgiertischen und auf den Sch├╝ttelherden gewonnenen Produkten zusammen.

Die Gesellschaft ist aber gegenw├Ąrtig mit einer durchgreifenden Verbesserung und Ausgestaltung der Aufbereitung befasst. Die┬ dazu erforderlichen Einrichtungen sind zum Teil bereits angeliefert und zum Teil bestellt. Danach wird sich der Aufbereitungsgang in folgender Weise ver├Ąndern: Die Zerkleinerung der Erze wird k├╝nftig zum Teil im Pochwerk und zum Teil in einer Trommelm├╝hle erfolgen, die dort zur Aufstellung kommen soll, wo gegenw├Ąrtig die Amalgiertische stehen. Die im Pochwerk auf Siebfeinheit 10 bis 20 gebrachten Erze werden dieser Trommelm├╝hle zugef├╝hrt und in dieser auf eine Siebfeinheit┬ von 70 bis 80 (Maschenzahl pro Zoll) gemahlen. Dann wird das derartig feingemahlene Material erst auf die Amalgiertische gef├╝hrt, die in dem Raum zwischen dem Pochwerksgeb├Ąude und der Laugerei zur Aufstellung kommen werden. Verschiedene bauliche ├änderungen werden dadurch erforderlich.

Von den Amalgamiertischen aus wird die Tr├╝be wie bisher in einen vierteiligen Spitzkasten┬ gef├╝hrt und dort klassifiziert. Die 4 gr├Âberen Sorten werden wie oben auf 4 Sch├╝ttelherden behandelt und die Konzentrate gewonnen. Auf den 2 ersten Sch├╝ttelherden soll auch ein Mittelprodukt gewonnen werden, welches in einer Huntingtonnm├╝hle weiter aufgeschlossen wird. Das aus der M├╝hle┬ abgehende Material, sowie die aus den Sch├╝ttelherden und dem letzten Spitzkasten abfliesende Tr├╝be wird dann einem der beiden R├╝hrtanks zugef├╝hrt, im welchen die┬ einfliesenden Schl├Ąmme, die immer noch einen erheblichen Goldgehalt aufweist, mit Cyanatronlauge ausgelaugt werden soll. Als R├╝hrtanks werden die schon seinerzeit in der Laugerei aufgestellten beiden gro├čen R├╝hrbottiche von 6 m Durchmesser und 2,5 m H├Âhe verwendet. Um eine ausreichende Wirkung der Cyannatronlauge zu erreichen, mu├č sich das Material in den R├╝hrtanks in st├Ąndiger Bewegung befinden, auch ist die Einwirkung der Lauge erforderlich. Dies soll durch den Einbau von┬ Mamutpumpen in┬ die R├╝hrtanks erzielt werden. In jeden R├╝hrtank werden 4 Mamutpumpen auf den Umfang verteilt. Dieselben haben┬ einen Durchmesser von 20 cm und werden mit Pressluft betrieben. Die Tr├╝be wird durch die Pumpen st├Ąndig hochgehoben und oben tankential ausgetragen, wodurch eine kreisende Bewegung im R├╝hrbottich erzielt wird. In der Mitte des R├╝hrtanks 1 wird au├čerdem eine kleine┬ Mamutpumpe von 10 cm Durchmesser angeordnet, mittels welcher┬ die Lauge in den R├╝hrtank 2 hin├╝bergepumpt wird, in dem die Lauge in gleicher Weise┬ in st├Ąndiger Bewegung gehalten wird. Aus der Mitte des 2. R├╝hrtanks hebt dann wieder eine kleine Mamutpumpe die Lauge heraus┬ und f├╝hrt sie in einer Rohrleitung zu den Zellenfiltern.

Bei den beiden Zellenfiltern, welche von R. Wolf in Ascherdleben geliefert werden, dienen lediglich zur Filterung der tr├╝ben Lauge. Es sind zylinderische Trommeln, welche mit Filtertuch bespannt sind und ganz langsam rotieren. Das Innere der Trommel ist so eingerichtet, da├č st├Ąndig 2 Drittel des Umfanges einen Unterdruck und 1Drittel ├ťberdruck gegen├╝ber der Atmosph├Ąre aufweisen. Dadurch wird erreicht, da├č die Tr├╝be infolge des Vakuums einerseits gegen das Filtertuch gedr├╝ckt und eingesaugt wird, andererseits durch den┬ ├ťberdruck eine leichtere Abnahme des Filterschlammes vom Filtertuch erm├Âglicht wird.

Der an der Au├čenwandung abgesetzte Filterschlamm wird mittels einer Gummiwalze entfernt. Jeder Zellenfilter soll eine Filterfl├Ąche von 16 qm erhalten und f├╝r eine Erzmenge von 28 Tonnen pro Tag ausreichen.

Das klare Filtrat wird weitergeleitet und im weiteren Verlauf mit Zinnstaub, der durch einen┬ Verteiler eingef├╝hrt wird, vermengt. Dieses Gemenge wird durch eine elektrisch betriebene Pumpe zum Pochwerk hochgehoben, wo selbst eine Filterpresse zur Aufstellung kommen wird. Auf dem langen Wege zur Filterpresse wirkt der Zinnstaub reduzierend auf die goldhaltige Lauge ein und bewirkt die Ausscheidung des Goldgehaltes. Die Filterpresse wird von der Firma Wegelin & H├╝bner in Halle nach einem amerikanischen Patent geliefert und enth├Ąlt eine Filterfl├Ąche von 41 qm. In┬ derselben wird die mit dem Zink- und Goldschlamm behaftende Lauge durch Filtertuch hindurchgepresst und dadurch ausfiltriert. Der┬ Zink- und Goldschlamm wird von Zeit zu Zeit entfernt: Das Filtrat wandert in einen oberhalb des Pochwerkes angeordneten Vorratsbeh├Ąlter und wird von dort┬ aus im st├Ąndigen Kreislauf wieder der Aufbereitungsanlage zugef├╝hrt. Ein Abflu├č non Cyannatronlauge wird durch g├Ąnzlich vermieden. Aus der geplanten Betriebsweise ergibt sich, da├č k├╝nftig das gesamte Betriebswasser der Aufbereitung aus cyannatronhaltiger Lauge bestehen wird und da├č daher┬ die Lauge schon unter den Pochstempeln und im ganzen weiteren Aufbereitungsverfahren auf das Erz einwirken kann. Die zirkulierende Lauge wird einen Cyannatrongehalt von etwa 0,1 % erhalten. Man erhofft durch die┬ weitgehende Verkleinerung der Erze und durch die st├Ąndige Einwirkung der Lauge im ganzen Aufbereitungsprozess ein erheblich h├Âheres Goldausbringen

Cullmann

┬

|

|

|

|

|

|